AI智能体是什么东西、概念及怎么制作,一篇文章全搞懂

一、AI智能体:不是“工具”,是“能自己找工具的打工人”

先抛个灵魂问题:你手机里的Siri算不算AI智能体?

答案是:不算。

举个栗子——

你对Siri说:“帮我订今晚7点的火锅。”它会打开美团,问你选哪家,你说“海底捞”,它再问具体时间,你说“7点”,它才下单。整个过程像“传话筒”,得你一步一步指挥。

但换成AI智能体呢?它可能自己翻你聊天记录(当然要你授权),发现你上周和闺蜜说“想吃海底捞的番茄锅”,看今天天气降温,自动查附近海底捞的排队情况,对比美团和大众点评的优惠,选了个离你公司近、有50元代金券的门店,订好7点座位后,还给你发消息:“已订好海底捞番茄锅,下班直接冲!降温天吃热乎的,贴心不?”

发现没?AI智能体的核心是“自主决策”——它不是等你下指令的工具,而是像你雇了个“数字打工人”,能自己分析需求、调用工具(地图、外卖、日历…)、解决问题。

再打个更接地气的比方:如果把AI大模型(比如ChatGPT)比作“百科全书”,那AI智能体就是“拿着书去干活的人”。百科全书能回答问题,但不会主动帮你解决问题;而AI智能体是带着书出门,看到你家冰箱空了,自己查菜谱、下单买菜、提醒你做饭的“小管家”。

总结一下AI智能体的三个特点:

有目标:它不是随机行动,而是围绕一个明确任务(比如“照顾家庭”“管理工作”)

能学习:会记住你的习惯(比如你爱喝冰奶茶),下次自动调整策略

会协作:能调用各种软件(日历、外卖、翻译…),像人一样“跨平台操作”

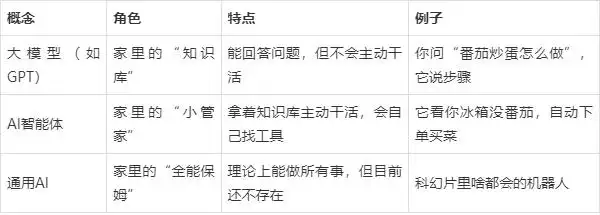

二、总有人搞混这三个概念?一张图让你秒懂

后台常有人问:“AI智能体和大模型、通用AI有啥区别?我是不是被割韭菜了?”

别急,咱们用“家庭分工”来类比——

简单说:大模型是“大脑”,AI智能体是“带着大脑去做事的身体”;通用AI是“完美大脑+完美身体”,但现在连影子都没见着。

再举个扎心的例子:你老板让你“整理季度报告”,大模型像同事给你发了一堆资料,AI智能体像你自己把资料分类、做图表、写结论,而通用AI是老板直接说“你不用管了”——显然,咱们现在还在“自己整理报告”的阶段,但AI智能体已经能帮你分担80%的杂活。

三、“我也能做个AI智能体?”普通人的入门指南

看到这儿,肯定有人搓手:“说得这么神,我能自己做一个吗?要花很多钱吗?”

答案是:能,而且门槛比你想象的低。

咱们分三步拆解,用“做个家庭管家型AI智能体”举例:

第一步:明确它的“工作范围”——你想让它干啥?

AI智能体不是“万能的”,得先给它定个“KPI”。比如:

初级版:管家庭开支(记录账单、提醒交水电费)

进阶版:管娃学习(检查作业、整理错题、约家教)

高阶版:管全家生活(订外卖、查天气、提醒吃药)

划重点:范围越小,它越“专业”。你让它同时管工作和生活,反而容易“翻车”(比如把工作邮件误当成家庭账单)。

第二步:选个“大脑”——用哪个大模型当基础?

现在市面上有很多“开源大脑”可选,普通人用免费或低成本的就行:

GPT - 4:最常用,理解能力强,适合需要“灵活沟通”的场景(比如陪老人聊天)

Claude 3:擅长处理长文本,适合整理会议纪要、写总结

Llama 3:开源免费,适合自己调参(但需要点技术基础)

小提醒:如果只是做“家庭管家”,用GPT - 3.5就够了,每月成本也就一杯奶茶钱(OpenAI的API调用费大概10 - 30元/月)。

第三步:给它“配工具”——像人一样调用软件

AI智能体的核心是“能自己找工具”,所以得给它装“工具包”。比如:

想让它管开支?给它接“支付宝账单API”“微信支付API”

想让它订外卖?给它接“美团开放平台”“饿了么API”

想让它查天气?用“心知天气API”(免费版足够)

划重点:这些API接口大多是开放的,普通人用“无代码工具”(比如Zapier、Make)就能连接,不需要写代码。

第四步:教它“做事逻辑”——定好“红线”和“策略”

AI智能体不是“野生的”,得教它“什么能做,什么不能做”。比如:

家庭开支型:每月超过5000元的消费,必须问你确认

管娃学习型:遇到不会的题,不能乱答,要标记“待解决”

生活管家型:晚上10点后不主动发消息(怕打扰你)

这一步可以用“提示词工程”(Prompt Engineering)实现,比如给它写个“说明书”:“你是家庭管家小艾,主要负责管理家庭开支,每月总预算1万元,单笔超过1000元的支出需用户确认后再执行。”

第五步:“训练”它——边用边调整

刚做好的AI智能体肯定不完美,需要“试错”。比如:

它第一次帮你订外卖,可能没注意你“不吃香菜”,下单后你提醒它,它下次就记住了

它整理账单时,可能把“同事聚餐”误标成“家庭开支”,你纠正后,它会优化分类逻辑

划重点:这个过程就像养宠物——刚开始手忙脚乱,养着养着就越来越“懂你”。

京公网安备00000000000000号

京公网安备00000000000000号